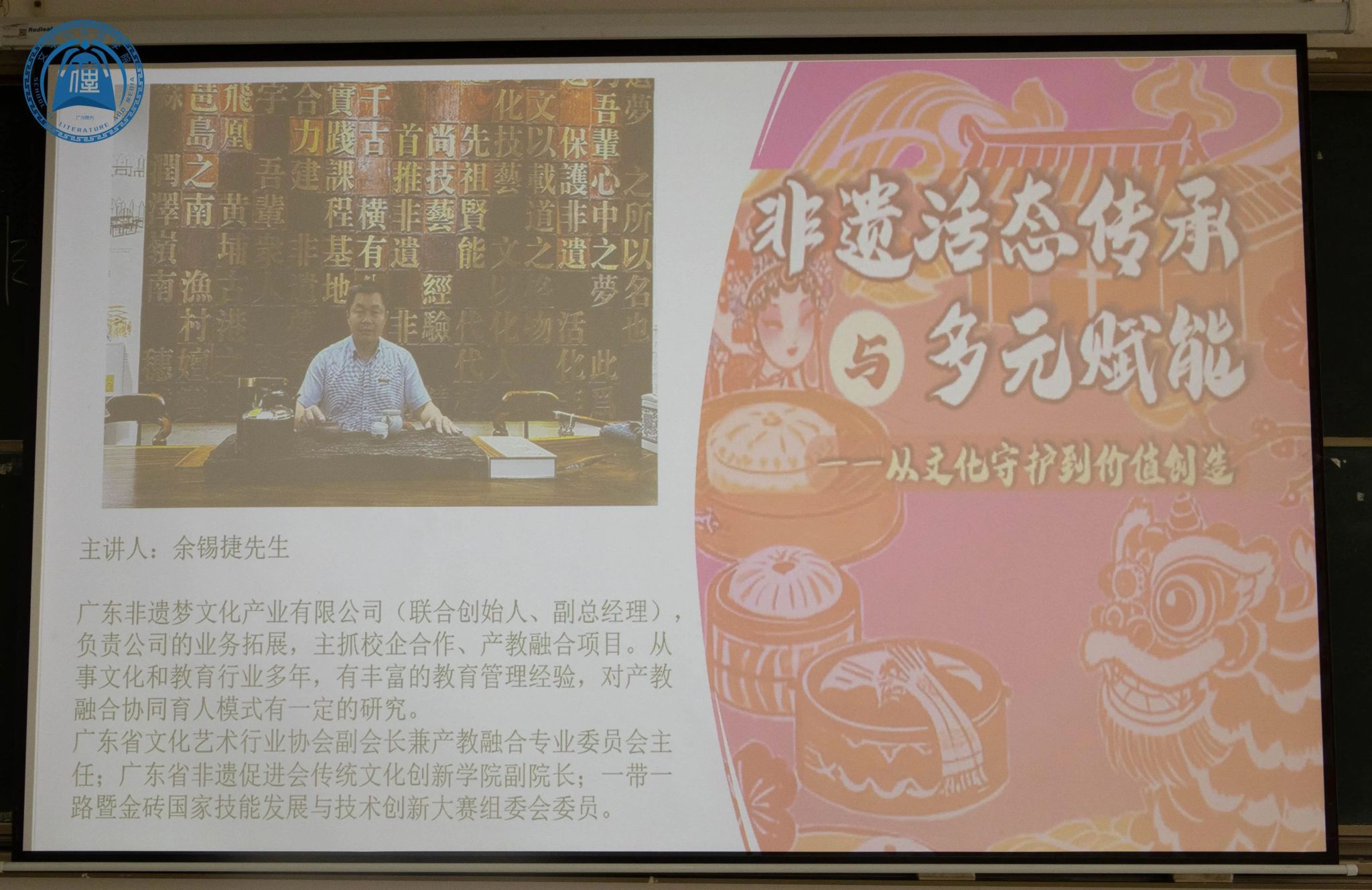

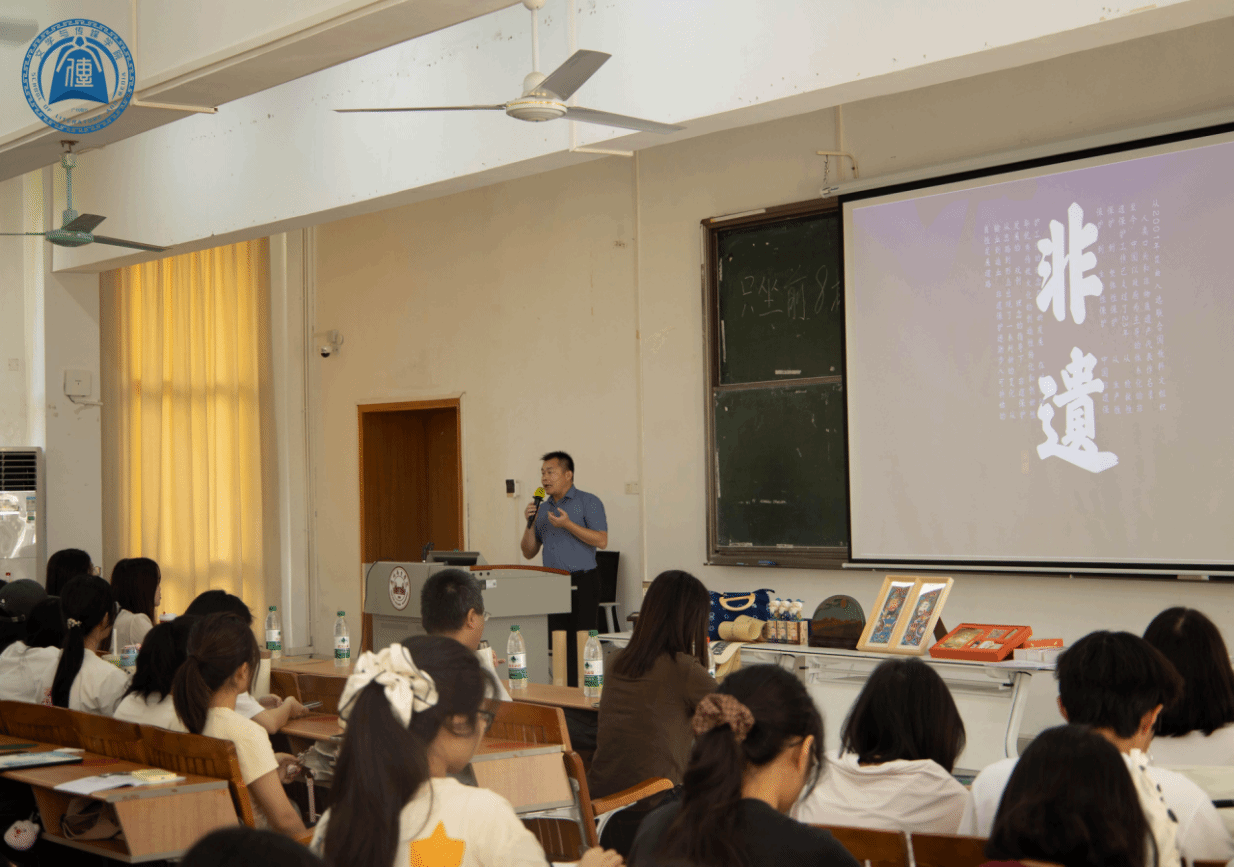

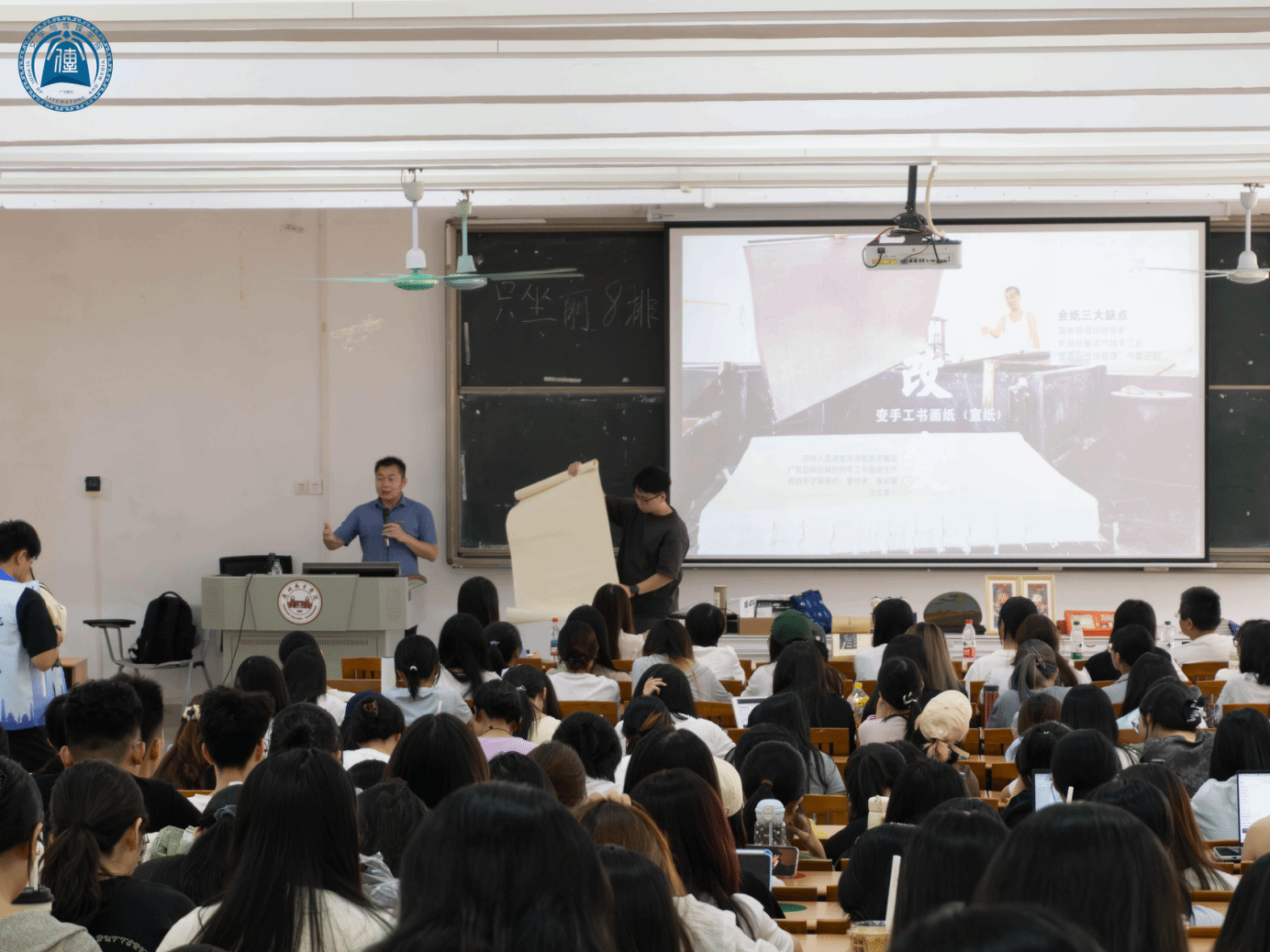

金秋十月,广州南方学院校园内洋溢着浓厚的文化氛围。10月15日下午,广东省文化艺术行业协会副会长兼产教融合专员会主任、广东非遗梦文化产业有限公司副总经理余锡捷先生余锡捷先生应邀为我院师生作题为“非遗活态传承与多元赋能——从文化守护到价值创造”的专题讲座,深入阐释非遗从“保护”走向“活化”的实践路径与多元赋能策略。本讲座也是我院从化乡村文化振兴产业学院、双师课堂“岭南非遗活态传承工作坊”系列讲座之一。

文学与传媒学院中国语言文学系魏珮玲老师、陈演池老师、钟依琼老师、刘睿芝老师、新闻与传播系张嘉伟老师、辅导员许洋洋老师等共同参与交流。

余锡捷先生围绕非遗+”主线,结合自身在非遗领域的实践与思考,从五个方面展开分享:

非遗+文创:古艺凝芳,文创流光

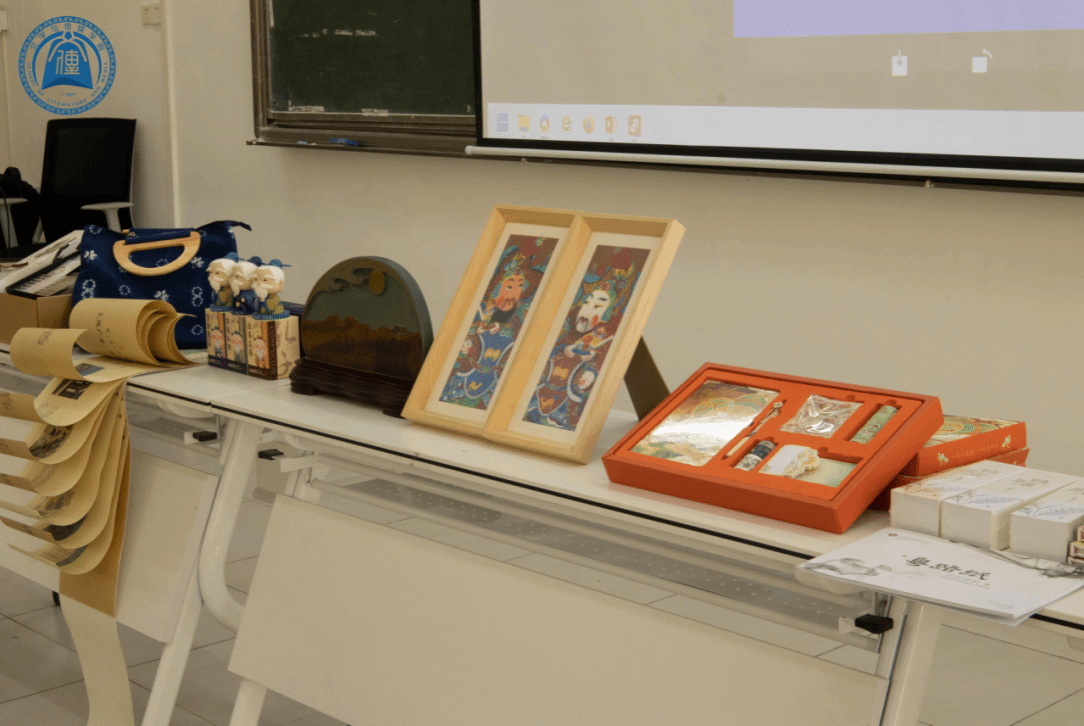

余锡捷先生指出,非遗的生命力在于被“看见”与“使用”。他认为,非遗应当“见人、见物、见生活”,它不是高悬于殿堂的文化符号,而是能够承载潮流密码的亮眼标识。只有不断扩大影响力,非遗才能实现更好的传承。

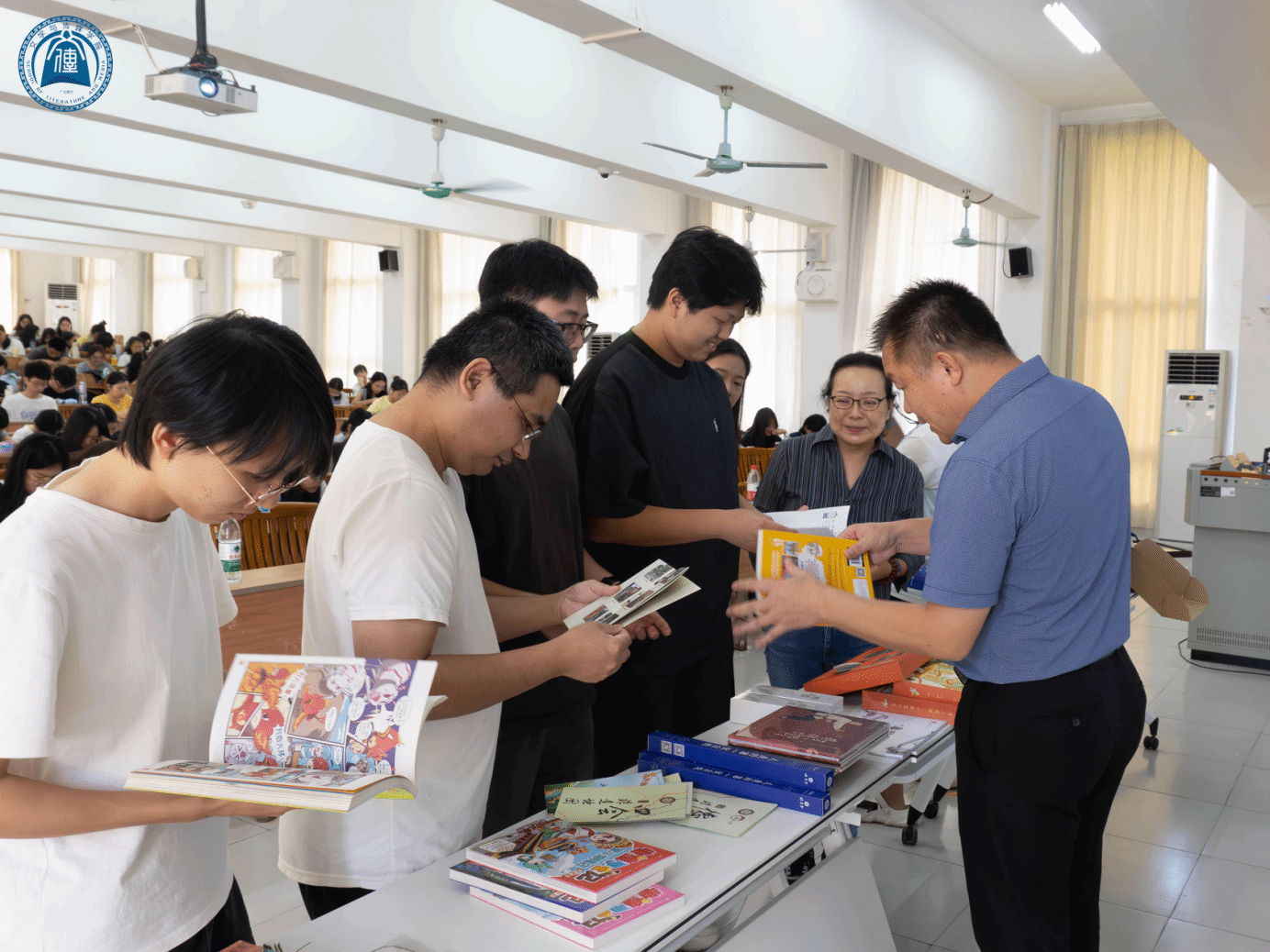

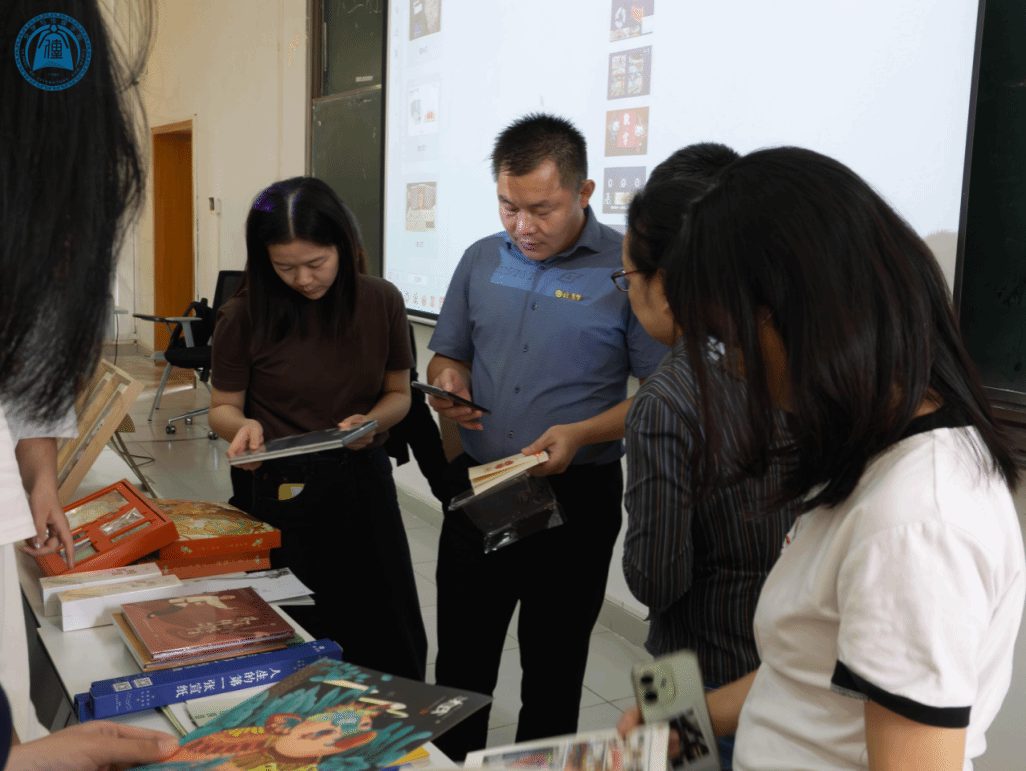

通过将非遗与文创产品相结合,余锡捷先生及其团队不仅打破了传统与时尚之间的界限,也创造出全新的视觉美学。他们着力打造具有温度和力量的IP形象,吸引更多年轻受众,从而扩大非遗的传承群体,推动其实现真正的活态传承与持续发展。在此基础上,团队还开发了一系列适用于多场景的文创产品及实用物品,如帆布包、笔记本、帽子、雨伞、公文包等,让非遗以更加亲切、日常的方式融入现代生活。

非遗+课程:指尖传艺,匠心传承

针对非遗课程开发,余锡捷先生分享了其团队的成熟经验。目前,开发的课程已覆盖古法造纸、活字印刷、雕版印刷、扎染、广绣、广彩等六十多个非遗项目。为确保这些课程能够有效落地,余锡捷及其团队为其配套了系统的支持措施,例如搭建了“三包体系”并研发了一体式实训桌。这些举措不仅将传统工艺元素有机融入教学环节,丰富了课程内涵,提升了课程的综合价值,也切实解决了学校和机构在开展非遗教学过程中遇到的实操难题。

非遗+数字化:科技赋能,非遗新生

余锡捷先生紧接着强调数字化时代的科技赋能为非遗实现“破圈”,通过非遗专题片、AI辅助等新方式让非遗“看得见,传得远”,提升非遗的活态化交互,健全非遗的数字化展示空间,打破地域壁垒,构建传播矩阵,形成“裂变式”的传播效应。

非遗+文旅融合:赓续文脉,焕发光彩

余锡捷先生进一步指出,推动非遗与文旅融合,是让传统“活”在当代的重要路径。他强调,要让非遗从资源转化为动能,关键在于打破文化边界,为其创造当代应用场景。在旅游区打造相关的主题民宿,通过实物展示、现场演示、互动体验等方式,这种模式不仅让游客切身感受非遗的魅力和价值。更将其非遗技艺与生态研学巧妙结合,实现了传统文化和旅游的双向赋能,成功打响了非遗文化品牌。

非遗+产教融合:非遗聚力,产教共赢

在“非遗+产教融合”方面,余锡捷先生阐述了其教育使命。他与团队长期深耕于非遗与产业融合领域,认为我国丰富的非遗文化为高校课程开发提供了宝贵资源。高校作为人才培养的主阵地,将非遗引入课堂,不仅能够浸润师生心灵,也有助于拓宽学生的知识视野。为此,余锡捷先生与团队通过完善师资培训、建设非遗传承基地、推动非遗教学进课堂等一系列针对性举措,切实推动非遗与教育高质量融合,助力文化传承的持续发展。

讲座尾声,余锡捷先生特别强调创新的前提是坚守非遗的“本真性”。他提出,应善用传媒技能,将文学叙事能力转化为品牌策划力,并在文化本真与商业可持续之间寻求平衡。他鼓励青年学子,既要守护非遗的生命根基,也要勇于拥抱创新,才能真正让古老非遗焕发新的生机。

文字 | 陈冰仪

图片 | 丁晴 李梓馨 郑元

排版 | 林静思

执行编辑 | 林静思 林雅漪 黄健聪

责任编辑 | 周凤玲 魏珮玲 许洋洋 覃韵萍

终审 | 杨乃杰