为深入贯彻落实乡村振兴战略,搭建青年学生在社会实践平台、助力广大青年在实践中受教育、长才干,潮声拾韵队于 2025 年7月13日至7月25日前往韶关市武江区新华南社区党群服务中心,开展了为期13天的文化传承及志愿服务活动。活动以“俯身潮声处,拾韵赠后浪”为主题,由此开启一场赋能乡村振兴的青春实践。

潮声拾韵队

新华南社区党群服务中心

队伍简介

潮声拾韵队

潮声拾韵队由广州南方学院文学与传媒学院中国语言文学系教师徐竹雅筠老师指导,成员包括邓森华、邹文峰、陈子杰、王安妮、林晓桐、薛欣甜、郭芸裳7名同学。团队成员结合自身特长设计“七彩课堂”课程,依托专业知识,秉持“服务社会、传递温暖”的初心,以“俯身潮声处,拾韵赠后浪”为使命,聚焦文化传承与青少年成长需求,通过系统化的课程教学传递优秀文化知识,在实践互动中引导青少年理解文化内涵、增强文化认同,切实履行青年服务社会的责任,助力文化传承与青少年全面发展。

课程内容

7月13日上午9点,潮声拾韵队全体队员们抵达韶关市武江区新华南社区党群服务中心,开展主题“俯身潮声处,拾韵赠后浪”的文化传承及志愿服务活动。以一场先导课拉开了本次“百千万工程”突击队行动的帷幕。潮声拾韵队分别于7月13日-18日、7月21日-25日开展了义教活动。

先导课现场

守护·筑牢安全港湾

读万卷书,行万里路,安全是研学第一课!“潮声拾韵队”在韶关文化之旅中,为孩子们开展安全教育特训营,为孩子们筑牢生命防护网。

安全教育特训营现场

品茗千年雅韵的茶文化课堂

探索茶叶千年演变,溯源中国茶史,研习绿茶、红茶等六大茶类冲泡技艺,7月14日,林晓桐同学带领小朋友们体验茶道礼仪精髓,体验茶礼、茶器与禅茶一味的东方哲思。在氤氲茶香中感悟东方生活哲学,通过品鉴实践,领悟“和敬清寂”的茶道精神。

茶文化课堂

茶器丹青——勾勒盏中天地

盖碗茶,集茶器之美与饮茶之礼于一身。7月15日,郭芸裳同学以盖碗为载体,融合工笔与写意技法,教授青花、粉彩等传统纹样绘制,解析“盖、碗、托”三才构图的象征意义,带领小朋友们在白纸上勾画梅兰竹菊或地域图腾,描绘盖碗纹饰之美,呈现茶事雅趣,体验“茶画一体”的东方美学。

课堂现场以及小朋友展示作品

纸上生花——剪出人间万象

林晓桐同学以红纸为媒,结合非遗传承人口述史,探寻剪纸作为民俗文化基因库的当代活化路径。同时,她以陕西抓髻娃娃、胶东鱼纹团花等地域经典为范本,学习阴刻阳刻技法与折叠原理,学习民间艺术中的朴素美学与美好寓意。创作婚庆、节气主题剪纸,带小朋友们一起领略剪纸文化。

丹青镇宅——绘就守护神韵

王安妮同学带领小朋友们解读门神传说

王安妮同学带领小朋友们解读门神传说,溯源上古神荼郁垒至唐代秦琼尉迟恭的演变史,分析武将门神、文官门神、童子门神的信仰分层。同时她指导小朋友们掌握传统工笔技法,引导小朋友们观察门神的色彩、线条、构图,绘制出心中的门神形象,绘制威严守护神像,传承家居辟邪文化,感受中国民间艺术的独特韵味。

展示作品以及合影留念

字里行间——触摸诗魂词魄

7月17日,邓森华同学深入解析经典诗词的意境与格律,剖析文字背后蕴含的历史情感与文人风骨。

授课伊始,他先引导小朋友们了解诗词中常见的主题;随后,以 “起承转合” 这一诗歌基本结构为切入点,帮助小朋友们掌握诗歌创作过程中的关键环节;接着,通过讲解意象与平仄知识,让小朋友们初步体会诗词的深厚底蕴,理解诗人创作时在遣词造句上的严谨态度;最后,邓森华同学提供了符合韵律的字词组合,使小朋友们能够顺利完成自己的第一首五言绝句创作。

邓森华同学带领小朋友们创作五言绝句

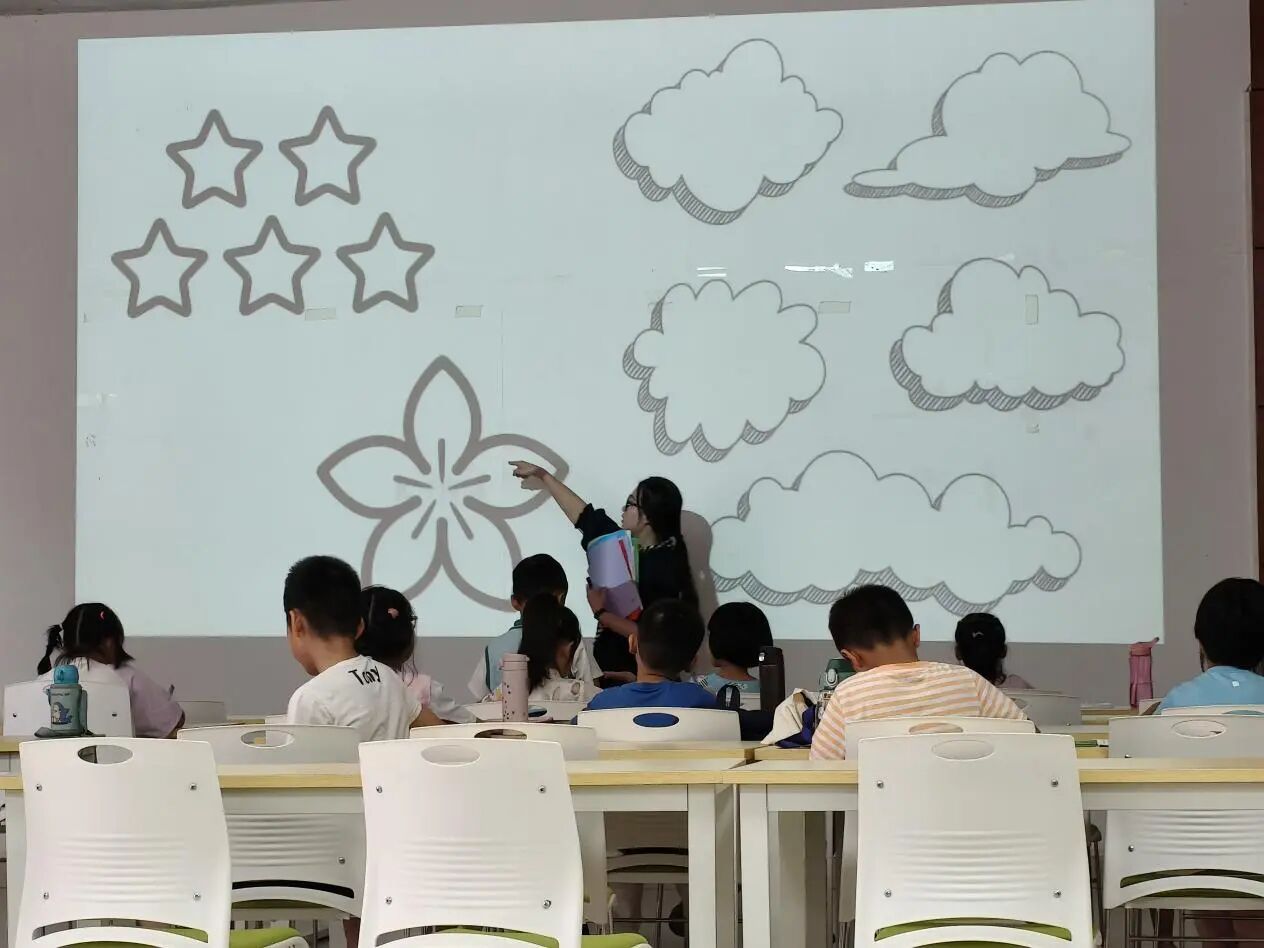

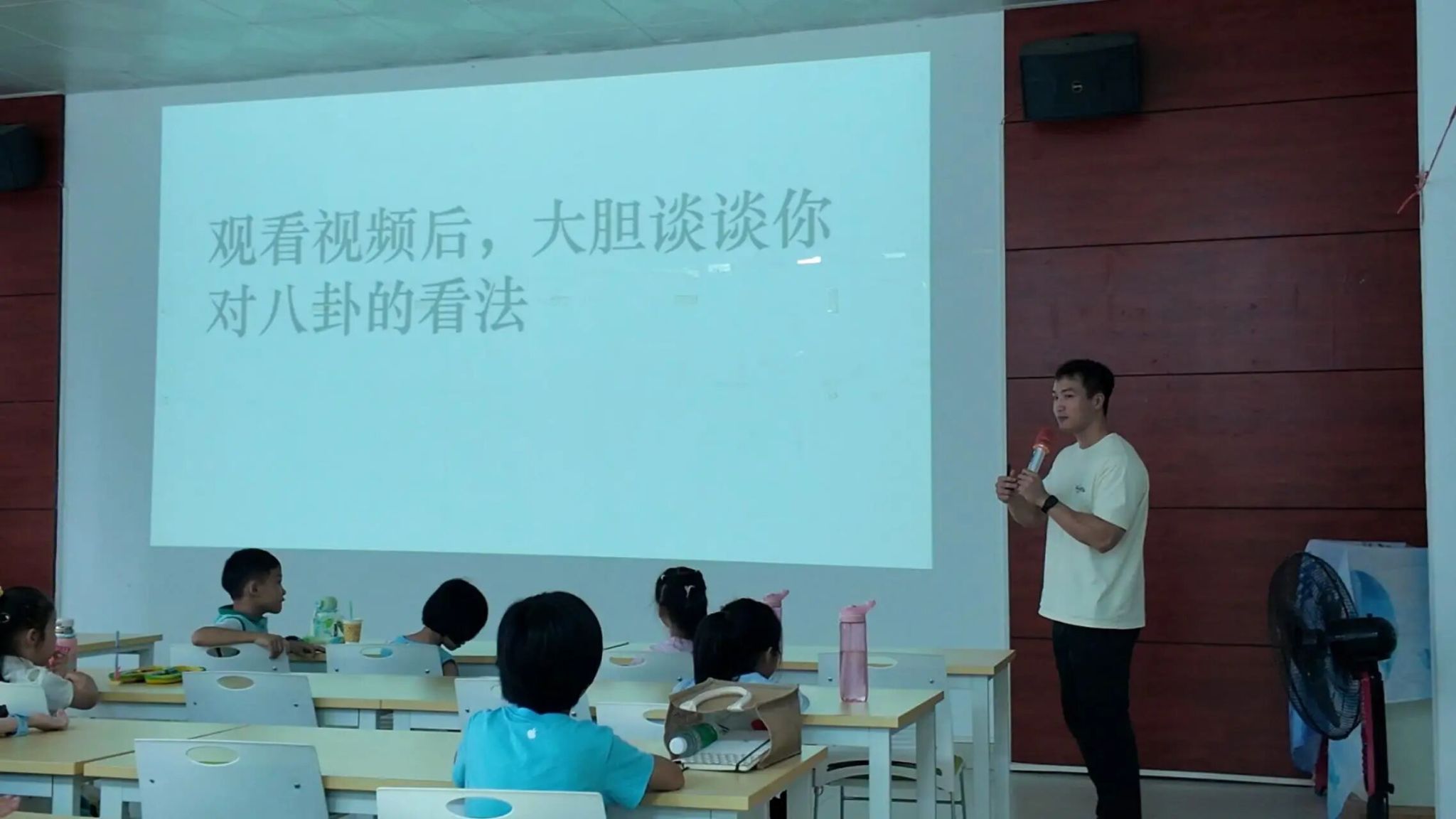

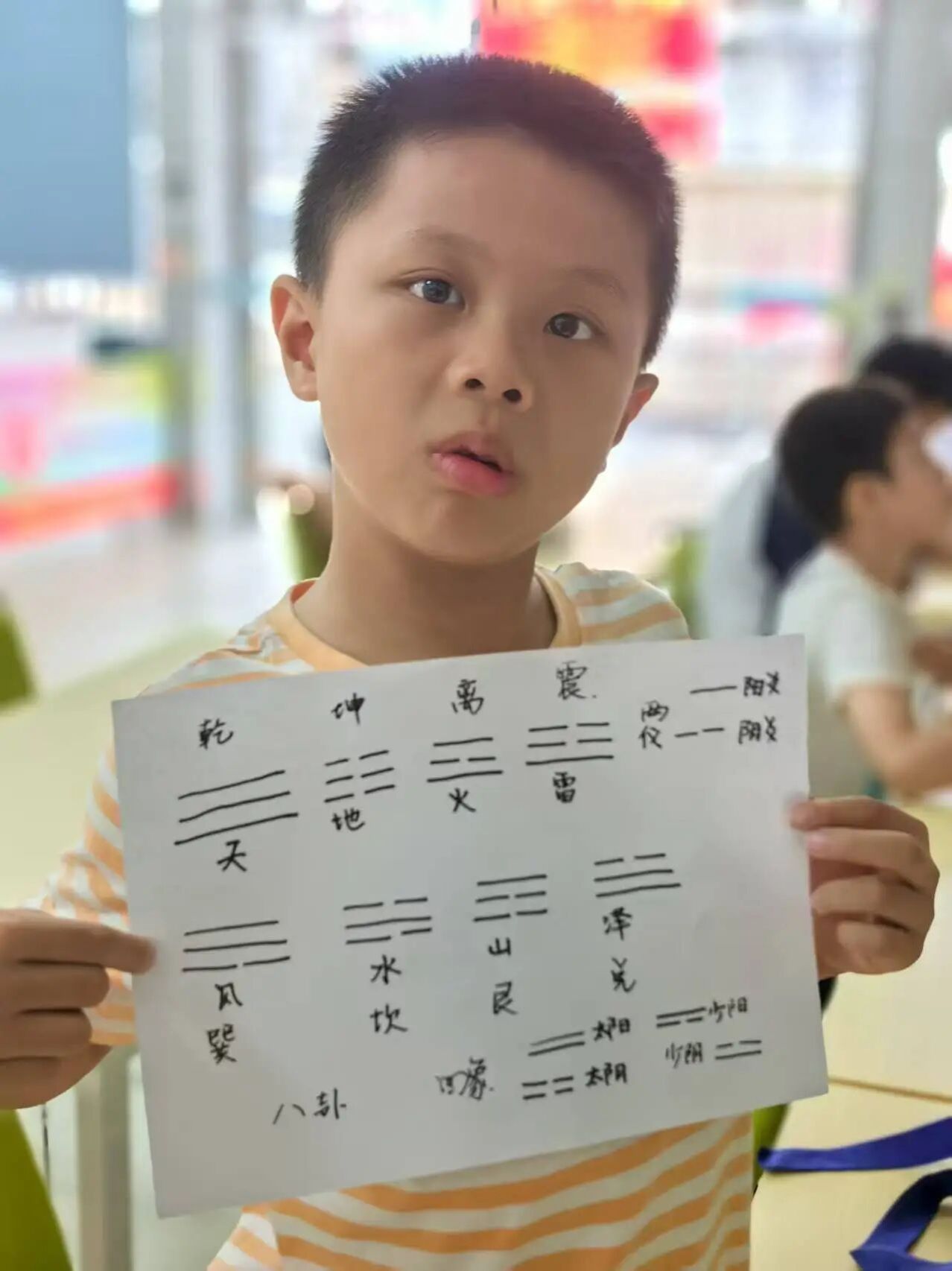

象数玄机——解码天地智慧

《周易》不仅是中华文明的源头智慧,更是一部动态宇宙的哲学密码。聚焦于《周易》独特的宇宙观与符号系统,陈子杰同学以古朴的太极图开场,用“黑鱼白鱼抱在一起转圈圈”的比喻,生动诠释“负阴抱阳”的动态平衡与和谐哲思。从阴阳辩证,八卦象征,到六十四卦的时空演变逻辑。陈子杰同学带领小朋友们通过卦象推演,理解“变易、简易、不易”的宇宙法则,掌握“居安思危”“与时偕行”的决策思维。

课堂现场以及小朋友作品展示

指尖乾坤——塑形百态人生

薛欣甜同学带领小朋友们解读经典

揉捏陶土塑百态,学习非遗技艺手法,在立体造型中传递市井生活情趣。

《西游记》作为中国古典文学的璀璨明珠,承载着代代相传的文化记忆与精神密码。7月18日,薛欣甜同学以生动有趣的形式,将《西游记》的经典解读与传统泥塑技艺相融合,让小朋友们在故事演绎与指尖创作中,感受经典文学的魅力,触摸传统文化的温度。

展示作品以及合影留念

字粒跃动 —— 印刻文明足迹

活字印刷术作为中国古代四大发明之一,由北宋毕昇首创。7月18日,邹文峰同学带领小朋友们亲手体验排版拓印,重温这一推动汉字传播的革命性技艺,感受其对人类文明进程的深远影响。小朋友们系统学习了雕版刻字、排版、上墨、拓印的完整流程,亲身体验从单字组合到成页印刷的智慧结晶。通过实践,他们得以深入理解活字印刷对文化传播的革命性意义,体悟古人 “以字为舟,载道四方” 的匠心传承。该课程融合历史知识与动手操作,让小朋友们在墨香中重拾汉字艺术的立体生命力,进而传承其中蕴含的创新精神。

契文丹青 —— 墨染甲骨文生

汉字作为中华文明的重要瑰宝,承载着数千年的历史智慧与文化底蕴。7月21日,郭芸裳同学采用寓教于乐的方式,将汉字起源讲解与甲骨文绘画实践相结合,把汉字文化的基因根植于小朋友们的心田。使小朋友们在笔墨勾勒的过程中,得以触摸中华文明的源头,真切感受古老文字穿越时空的独特魅力。

乡土脉动——聆听一方故事

走进地域风情画卷,方志、方言、民俗、物产,解码乡土文明的独特基因。7月21日-23日,邹文峰同学以地域为单元,通过方言、节庆、饮食、建筑、民间故事等载体,走进岭南水土的灵魂,在珠江潮汐间解码广府、客家、潮汕三民系共生的文化基因库。培养小朋友们的文化共情能力,唤醒对乡土的热爱与保护意识,成为地方文化的“活态传承者”。

课堂现场以及小朋友展示作品

指尖律动——开启心灵对话

掌握无声沟通艺术,理解手势与表情的丰富内涵,搭建跨越障碍的温情桥梁。

手语是视觉化的诗意语言,更是连接无声世界的桥梁。7月24日,薛欣甜同学以《国家通用手语词典》为基础,教授日常生活、紧急求助等高频场景手势,强调表情与肢体动作的配合艺术。通过《国家》的手语操带动大家的积极性,培养小朋友们的包容性沟通意识,助力他们成为多元社会的友善纽带。

薛欣甜同学带领小朋友们学习手语

数字迷宫——挑战逻辑极限

在九宫格数字矩阵中穿行,锻炼逻辑推理与专注力,体验解题的纯粹乐趣。

数独不仅是数字游戏,更是锻炼逻辑思维的利器。7月25日,王安妮同学从基础规则讲起,逐步拆解行列排除法、区块删减法等核心技巧,引导小朋友建立严谨的推理链条。通过经典题型、变形数独的实战解析,培养观察力、专注力与多维问题解决能力。课程强调“慢即是快”的思考哲学,让小朋友们在9×9的方格中学会分解复杂系统,享受纯粹的逻辑之美,提升日常决策效率。

王安妮同学带领小朋友们学习数独

匠心传承——守护民族瑰宝

聚焦中国非物质文化遗产的力与美,从醒狮鼓点中的雷霆腾跃,到龙舟竞渡时的百桨破浪,再到皮影戏幕后的镂光雕影。郭芸裳同学通过非遗文化课程带领小朋友们了解并领悟“狮舞驱邪纳吉”“龙舟和舟共济”“皮影以影载道”的精神内核,在锣鼓与桨声间,培养对动态遗产的守护使命感,让千年律动叩响当代心弦。

檐上春秋—— 檐间东方密码

瓦当,是中国古代建筑中覆盖建筑檐头的筒瓦前端的遮挡,瓦面上带着有花纹垂挂的挡片。王安妮同学带领小朋友们在陶土兽纹与翘角弧线间,解码中国古建的瓦当文化,明白"天人合一"的礼制诗篇。拓印祥瑞,手绘飞檐,唤醒土木之魂。

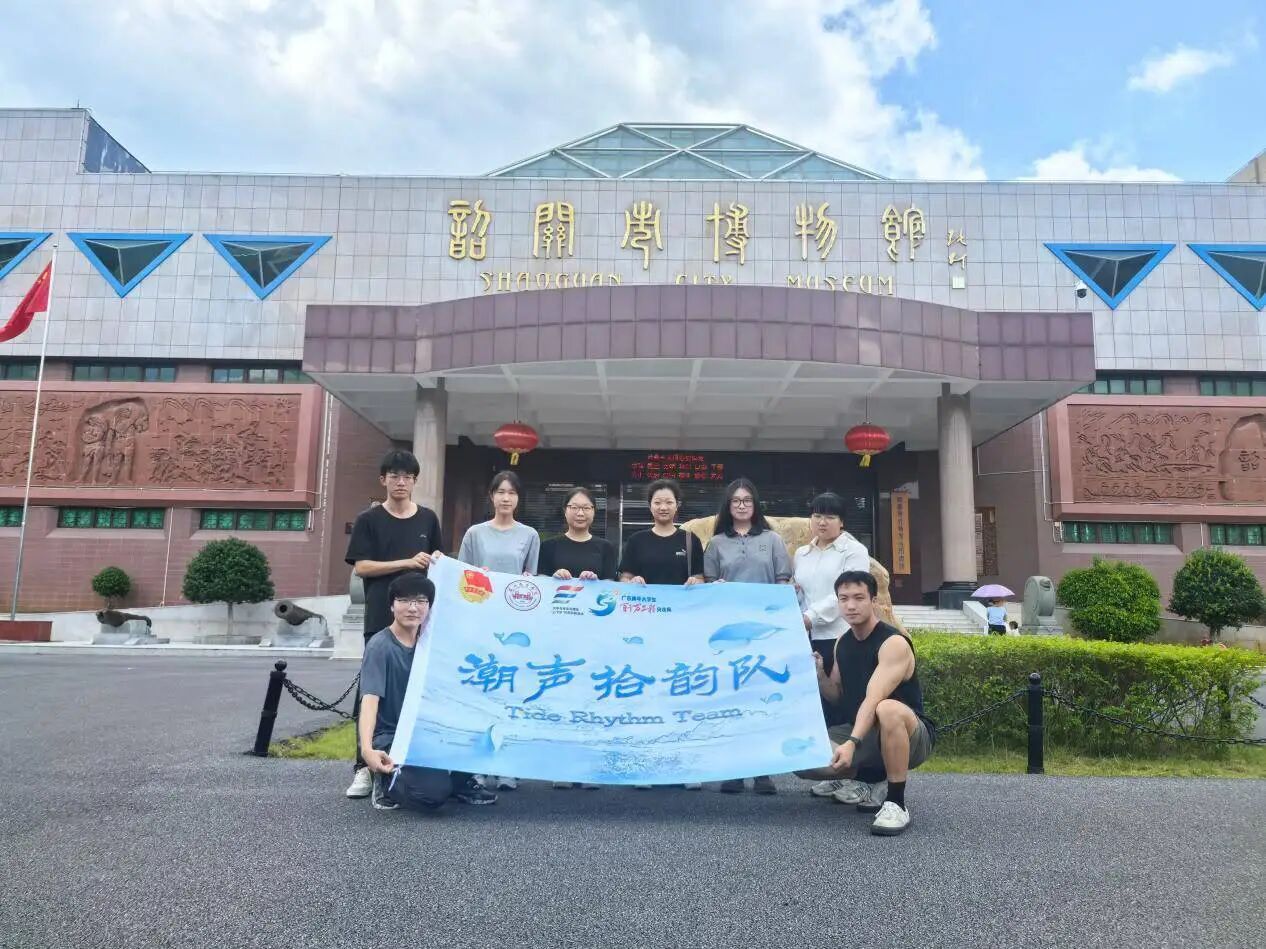

为深入了解当地文化,实现课程内容与本土文化的紧密融合,潮声拾韵队全体队员于7月19日至20日开展韶关文化之旅。队员们走访当地文化载体,挖掘当地历史脉络,旨在从地域文化根脉中汲取养分,将本土文化元素融入课程设计,让知识传递更具在地性与感染力,为后续义教活动注入独特的文化活力。

第一站:韶关市博物馆

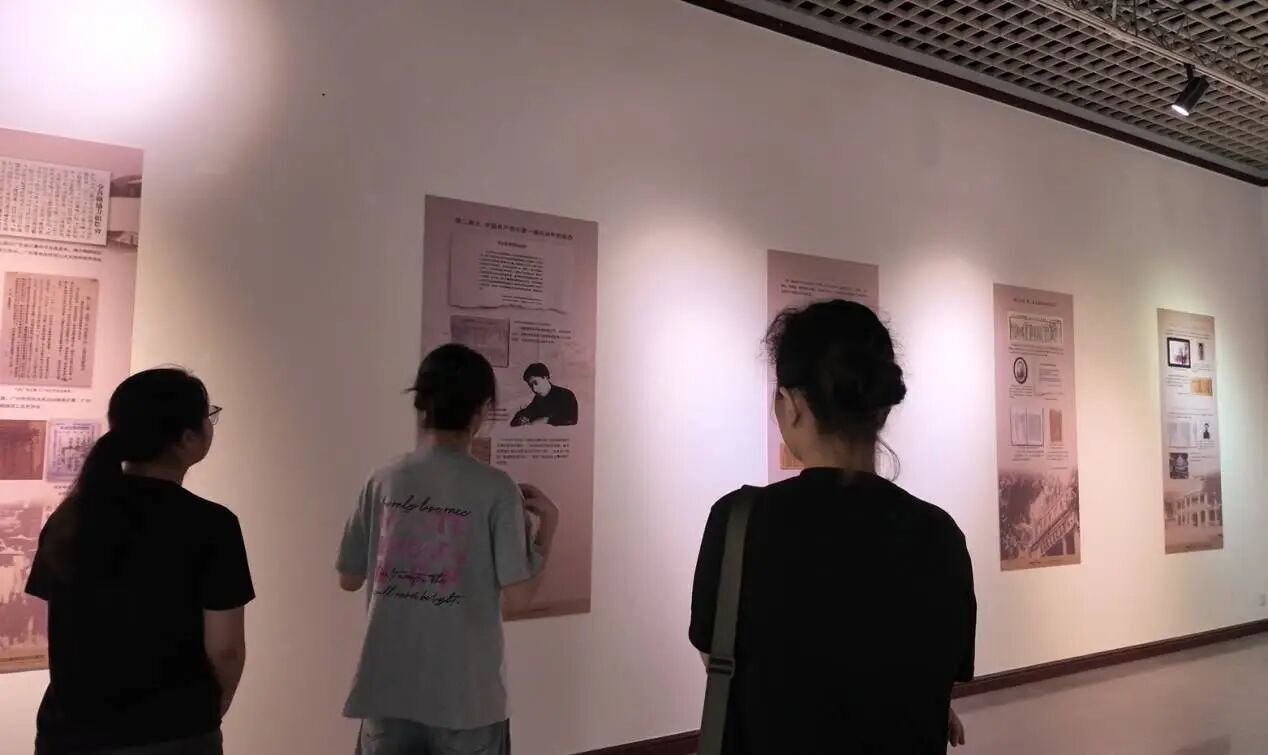

在领队徐竹雅筠老师的带领下,队员们走进韶关市博物馆,沉浸式学习农民运动的壮阔历史,聆听烽火岁月中的红色故事,深刻感悟革命先辈的奋斗精神。馆内的一件件文物、一帧帧画面,皆是承载初心与信仰的生动教材。

在韶关市博物馆合影留念

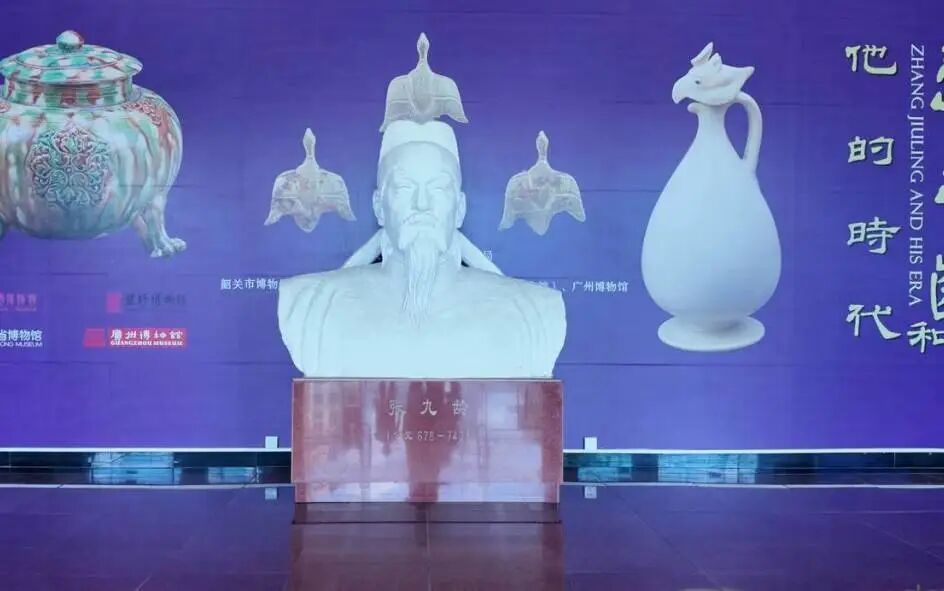

特遇张九龄文化展!见宰相手稿、梅关古道遗存,读"海上生明月"真迹,悟"草木有本心"风骨,岭南文脉触手可及。

徐竹雅筠老师带领队员们参观韶关市博物馆

第二站:南华禅寺

告别历史的厚重,潮声拾韵队步入千年古刹——南华寺。在梵音袅袅中,深度探寻韶关本土文化的精髓。古木参天,殿宇庄严,队员们不仅了解了六祖惠能的禅宗智慧,还了解到韶关的千年历史。

感想·双向奔赴的盛夏

本次义教活动已渐进尾声。当小朋友们挥手与队员们道别时,所有的付出都转化为了最珍贵的回馈。队员们深切体会到:“事实上,这一程并非我们单向传授知识,而是孩子们在潜移默化中给予我们深刻启示——让我们学会以更柔软的心灵对待他人,以更长远的眼光看待教育。” 教育本质上是一场温暖的双向成长,那些共同完成的创作,已然成为彼此记忆中永不褪色的珍贵印记。

广州南方学院文学与传媒学院潮声拾韵队的韶关之行虽结束,但以专业守护童心、用行动践行担当的旅程才刚刚启航。这份在乡土间锤炼的青春,终将化作中华优秀传统文化传承与弘扬的坚实力量。

文字 | 林晓桐(潮声拾韵队)

图片 | 潮声拾韵队

排版 | 薛欣甜(潮声拾韵队)

排版整理 | 林静思

责任编辑 | 许洋洋 徐竹雅筠

终审 | 杨乃杰