11月9日下午,广州市花城汇北区中庭广场迎来了一场温暖的互动分享会。从化仙溪村村民唐明超、唐正崇和仙娘溪村村民易桂花,作为特邀嘉宾来现场,与广州市从化区深耕社会工作服务中心(以下简称“深耕”)的社工和广州南方学院文学与传媒学院师生一起分享了关于竹编和乡村互助养老的故事。

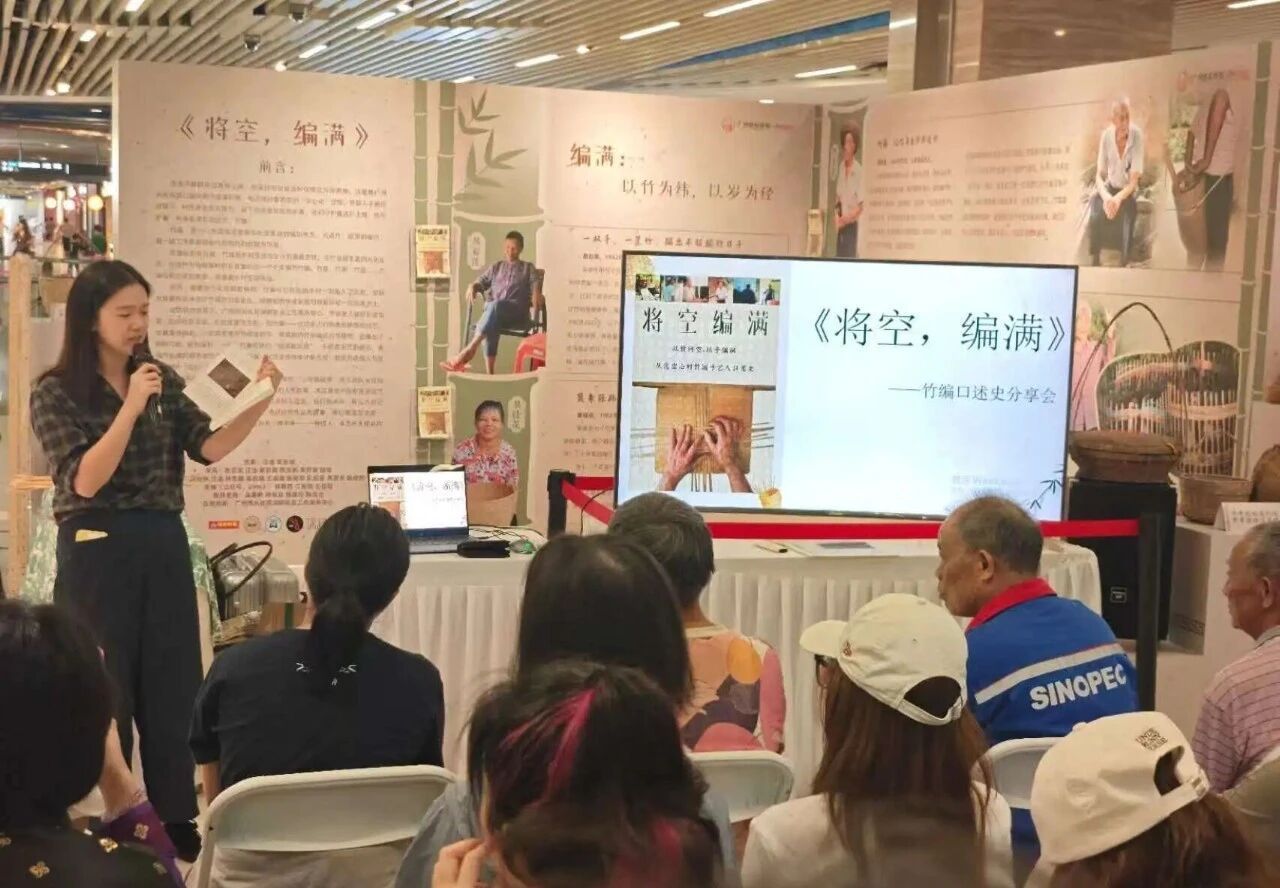

分享会是《将空,编满》竹编口述史展览的一部分。这次展览源自广州南方学院文学与传媒学院“小传统故事”团队2025年暑假的“三下乡”社会实践活动。在广州市从化区深耕社会工作服务中心的协助下,团队深入从化北部山区,以口述史的方式记录五位竹编长者的竹编故事,并于11月1日开始在由信息时报社主办的“花城书说” 2025花城汇阅读主题展上与公众见面。

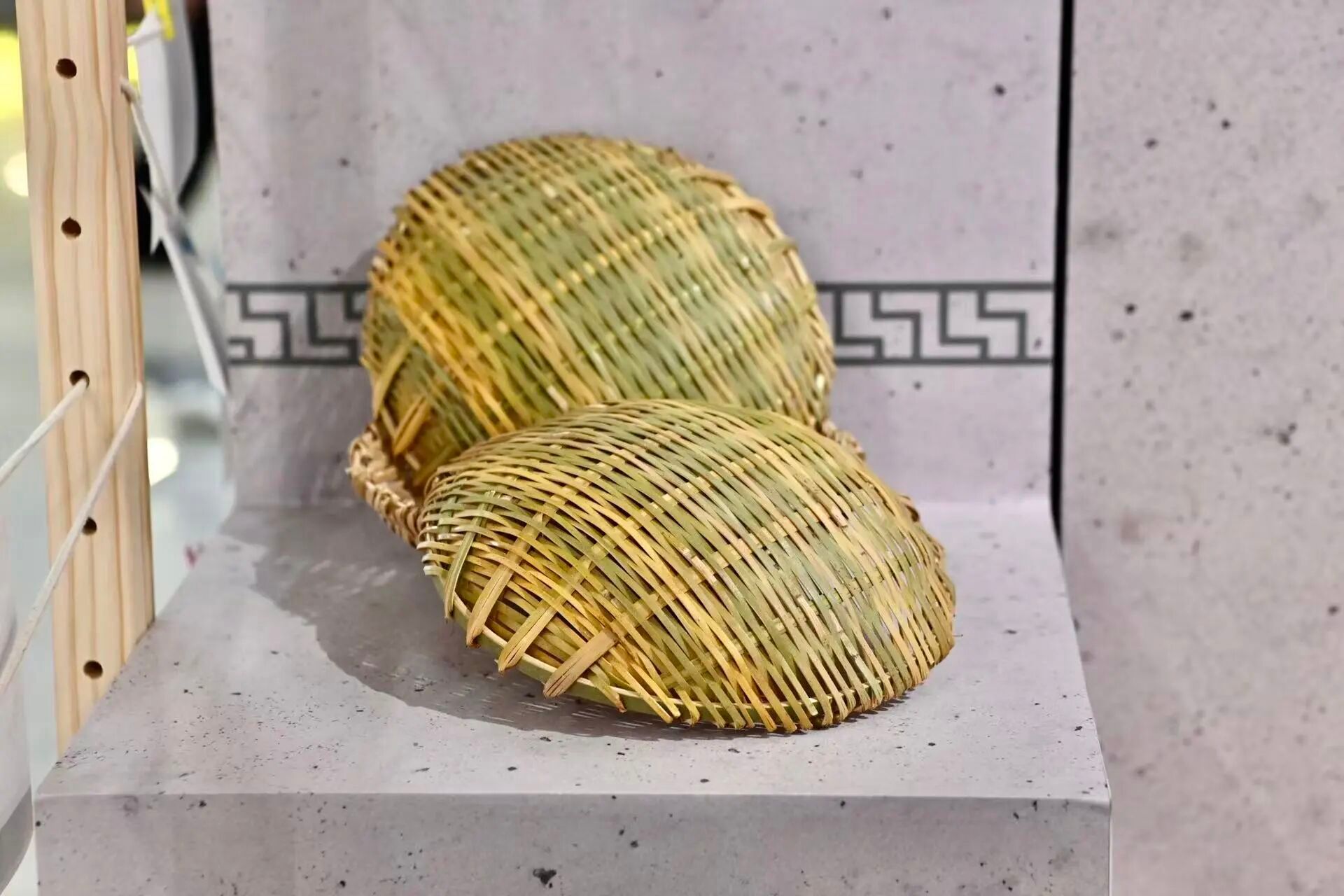

老人们带来前一天刚在山上砍下来的新鲜竹子,现场破竹、削篾,为互动环节制作原材料,清新的竹香萦绕在活动现场。接下来的三个小时里,三位竹编老人与30多位观众共度了一段充满匠心与温情的时光。

仙溪村村民唐明超在现场手持镰刀削蔑

仙娘溪村村民易桂花向大家展示现场制作的竹编制品

仙溪村村民唐正崇在现场削竹制篾

Part1 分享交流:聊聊竹编与乡村的故事

活动开始,“小传统故事”指导老师钟依琼带领观众参观展览,介绍了团队调研的初衷,并分享了五位老人的故事。接着,学生代表韩汝枫和王淑婧讲述两次下乡的所见所感以及与老人们相处的温情瞬间。未能到达现场的学生汪淦也特意写了一封信,由同学在现场念出,表达了对村民的感恩之情。

随后,三位老人、深耕团队和观众交流,讲述了长者食堂、仙溪聚乐园的搭建故事,以及如何在当地组织与村民如何共同面对乡村老龄化的挑战,重现乡村活力。

现场观众的提问环节同样热烈。有观众好奇在广东如此潮湿的天气里,如何让竹器不发霉。唐明超——大家亲切称他为“超伯”——解释,村里有“七木八竹”之说,即农历七八月天气较为干燥,是砍竹伐木的最佳时节,此时制作竹器不易发霉。

还有观众从展板上了解到超伯擅长唱“歌仔”,便现场提问:“听说超伯很会唱歌仔,不知道现场是否能演绎一下?”在掌声的鼓励下,超伯以爽朗嗓音开口,用从化本地话演唱,带有独特的年代感,为现场增添了浓浓的人情味。

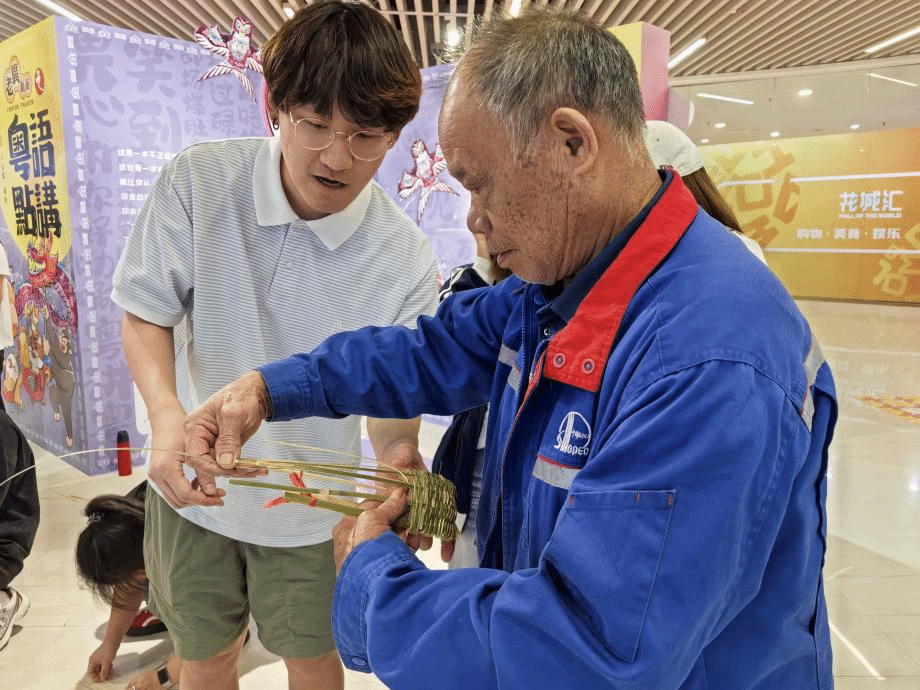

Part2 动手实践:跟着老人学竹编

最让人期待的竹编体验开启了,观众们可以亲手尝试竹编。工作人员将预处理的竹篾、齐全的工具包和说明书整齐摆放,老人们坐在观众中间,耐心指导每一个编织步骤,从排列固定竹子到压挑编织,再到为自己的小作品收尾,手把手教学耐心地教学。

Part3 心声实录:参与者的真实感悟

深耕工作人员曾卓:我们之前也做过活动把老人们的竹编作品带到现场去展览,或多或少也有一些经验,所以我们今天把老人家昨晚砍的竹子带到了现场,老人们都十分激动能来到展览现场当嘉宾分享故事。

仙娘溪村村民易桂花:我们今天早上八点多就坐车过来了,一趟坐车要两三个小时,我们第一次到这个地方,出来一次不容易,真的很开心,知道展览上面要摆我们亲手做的竹器,我们心里都十分激动。

现场观众子鸣:我对竹编非常感兴趣,今天特意过来参与分享会。现场有一个提篮,从上世纪70年代一直用到现在,我觉得好神奇啊。我也会介绍给朋友来这边看一看,真的很有趣。

短短3小时的活动,不仅让竹编这门古老技艺在指尖流转、焕发新生,更通过长者们的口述史,让“空心村”的蜕变故事被听见、被铭记。我们在手工编织中触摸匠心,在一段段真情讲述中关注乡村老龄化的破局之路,让传统技艺、民间记忆与乡村活力在欢声笑语中代代相传。这场充满烟火气与文化力的分享会,既留住了传统的根,也织就了温暖的情,让这份跨越代际的感动与思考,深深印在每个人的心里。

来源 | 小传统故事

排版 | 林静思

执行编辑 | 林静思 林雅漪 黄健聪

责任编辑 | 覃韵萍

终审 | 杨乃杰