流溪竹影绕村柔,经纬编年岁月稠。

巧手拈来山野翠,银发编春忆未央。

共入长流聆乡音,拾取光阴暖寿康。

队伍简介

长流拾贝队是一支朝气蓬勃、活力满满的青年队伍,由文学与传媒学院新闻与传播系教师温翠艳老师、中国语言文学系教师钟依琼老师担任指导老师,2023级新闻学汪淦担任队长,队员包括易智贤、高君瑜、陈俊熙、吴安琪、王佳程、钟思婕。团队以口述史为方法,以记录为使命,走进田野,贴近竹编手艺人的生命温度。

当村庄几乎只剩老人,乡村要怎么振兴?为响应国家“百千万工程”下沉基层、服务乡村的号召,长流拾贝队成员于8月13日至8月17日前往广州市从化区良口镇长流村与仙溪村,开展为期5天的调研和实践。团队聚焦从化北部山区空心村老人的竹编手艺,以口述历史的方式记录老人的竹编文化记忆、村庄发展变迁与个体生命故事,推动竹编文化保育和活态传承,助力当地乡村互助养老的实践和探索。

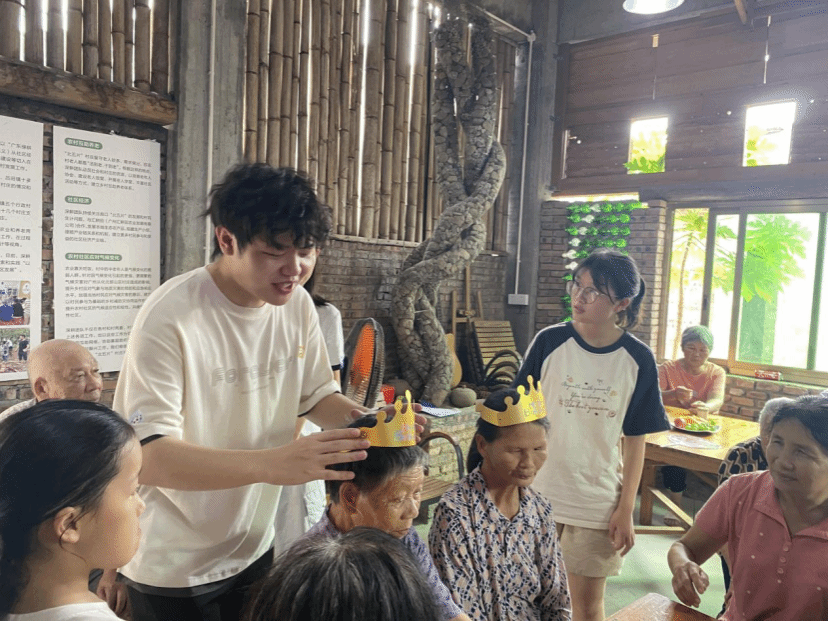

“长者饭堂”生日会

8月13日中午,车辆在蜿蜒的山路行驶近1小时后抵达长流村仙娘溪。村里的“深耕”社工告诉团队成员,当天下午长者饭堂将为老人举办生日会,而83岁的彩莲婆婆和63岁的桂花阿姨作为当地知名的竹编手艺人,正是团队此次调研的重点采访对象。团队成员随即决定加入——坐在老人中间唠家常、一起跳拍打操、揉面搓圆子做糖水……这一过程不仅让团队成员迅速融入当地生活,更重要的是,通过参与式的陪伴,团队成员体会到集体活动对空心村老人的精神慰藉。生日会散场后,彩莲婆婆主动找到团队,成员们借此机会展开对她的第一轮深度访谈。

生日会现场

竹编为伴,生活如诗

8月14日上午,团队成员们兵分两路,一组对彩莲婆婆进行第二轮采访,另一组则采访竹编手艺人桂花阿姨。在两位老人家中,各式各样的竹编制品随处可见,彩莲婆婆与桂花阿姨向团队成员详细介绍每件竹编器具的用途,有用于晒东西的箩盖仔、拜神用的竹篮等。同时,团队成员了解到,竹器于村里的砂糖橘经济时期再度兴起,为了参与砂糖橘经济发展,她们都曾编织用于装砂糖桔的箩筐。2022年,桂花阿姨在广州市从化区深耕社会工作服务中心的帮助下开始向外售卖自制的竹器补贴家用,于2025年在本村开展的“从一根竹子开始用手认识村子”竹编体验活动中担任活动导师。

通过访谈,团队成员认识到,竹编是当地村民必不可少的生活技能,竹编文化体现在日常生活的方方面面,蕴含着老人们的生活智慧,记录着个人与时代的变迁,是他们生活的重要符号。同时,竹编也在新的社会参与中延续其生命力和文化价值,进一步维系着社区文化的延续与认同。

桂花阿姨挑着自制的谷箩(箩筐)

彩莲婆婆提着自制的竹篮

彩莲婆婆编的竹篮

桂花阿姨编的装砂糖桔用的谷箩(箩筐)

竹物承情,往事生辉

8月15日上午,团队成员在广州市从化区深耕社会工作服务中心工作人员的带领下来到仙溪村。午饭后,团队成员旁听仙溪村老人在长者饭堂召开的一场关于提升饭堂运营事宜的会议。据深耕社工曾卓说,原来长者饭堂的会议基本由深耕组织发起,这是老人协会第一次主动召集。一个多小时的会议里,老人们积极发言,提出不同的意见,一同商讨,目的是为了“让吃饭这件事更久一点”。

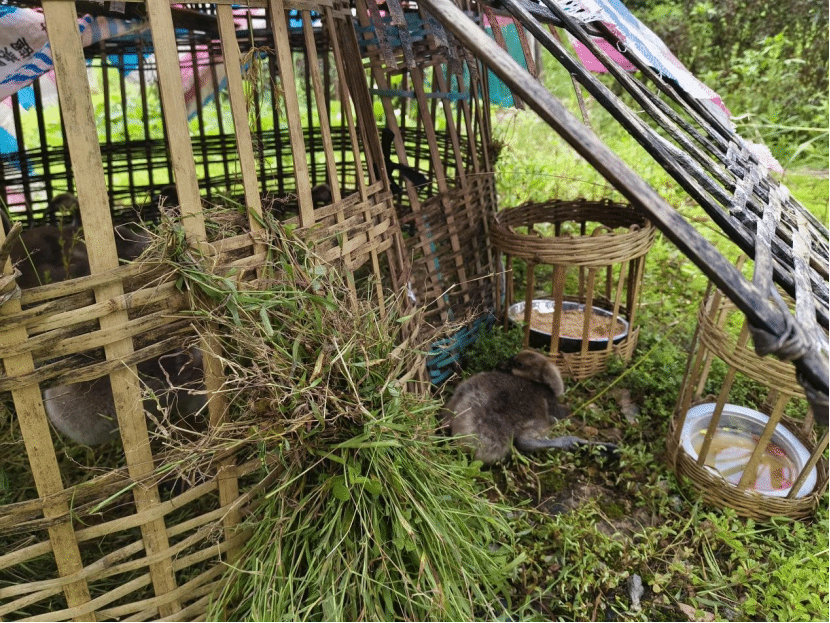

下午,团队分别采访了73岁的秀凤婆婆和75岁的“仙溪村竹编第一人”木莲婆婆。秀凤婆婆的家几乎是一个“竹编世界”,从日用的箩、篮、畚箕等,再到圈养鸡、鹅的竹编围栏和鸡舍鹅舍,都是出自秀凤婆婆的手。单单圈养小鹅,就以竹编圈出白天活动区、夜晚睡觉区、吃饭区、饮水区等。木莲婆婆虽然腿脚不便,但手上的功夫却是极致,周围村庄的村民都青睐木莲婆婆的手艺,或是砍来竹子请她削篾,或是找她定制。这些竹编手艺背后,是村民们各自独特的生命故事。

秀凤婆婆在小鹅白天居住的鹅舍旁挂草喂小鹅

秀凤婆婆为天生残疾的小鹅专门设置的“特殊关照”

秀凤婆婆搭建小鹅夜晚居住的“防雨”鹅舍

木莲婆婆拿着自制的竹篮

木莲婆婆编织的竹篮

晚饭后,被村民冠以“仙溪王熙凤”称号的超伯招呼团队成员到家中做客,在大功率白炽灯照亮的树下,团队成员开始了对超伯的访谈。超伯今年80岁,却没有丝毫暮气,言谈举止间透着乐天与活力。2024年末至2025年初,他全程参与了“仙溪聚乐园”竹建筑的搭建,更是是搭建队伍中的积极分子,也颇善竹编。在谈到“仙溪聚乐园”时,他流露出难以掩饰的自豪感:“能做成这件事,说明我们仙溪的老人家真是很团结的。”

超伯在自家门前接受团队成员的采访

8月16日下午,超伯带领团队成员“走村”,仙溪村随处可见的竹林给团队成员留下深刻的印象。在走村的过程中,超伯向团队成员介绍了多种不同用途的竹子。

超伯带领团队成员“走村”

团队成员从这些访谈中深刻感受到:竹编早已超越单纯的手工艺范畴,深深融入老人们的日常生活与情感世界。每一件竹编制品,不仅是实用器物,更承载着老人们的生活智慧与情感寄托,成为他们晚年生活中珍贵独特的记忆和故事。

竹编筑情,社群共生

在抵达仙溪村之前,团队成员采访了深耕社工廖凤连和曾卓。2024年,深耕社工发动村里的老人利用菜园的部分土地搭建一个用于休闲的竹建筑,后取名为“仙溪聚乐园”。采访中,她们提到,在竹建筑搭建过程里,村民们凭借自身的竹编经验各抒己见、互帮互助。而仙溪聚乐园的顺利竣工,也成了村民之间一份崭新的 “共同记忆” 符号。

这种社区互助形式充分表明,竹编能够有效促进当地村民互动交流,作为一种媒介唤醒村民的集体记忆,帮助村民在共同创作中增强社区凝聚力,为乡村养老服务实践提供了宝贵经验。

仙溪聚乐园竣工仪式部分村民和工作人员合影留念

(图源深耕田野公众号,子豪拍摄)

总结与展望

每一段被记录的往事,都是对生命价值的肯定;每一份被珍藏的口述,都是对抗遗忘的实践。团队成员在为期5天的调研中,一共采访了五位老人、两名深耕社工。团队成员发现,手工艺活动如竹编不仅能够帮助老年人维持日常生活和认知能力,更能促进社区交往,增强社会凝聚力,对提升老年人生活质量和幸福感具有显著效果。这些发现为构建更加完善的乡村养老服务体系提供了重要参考。

作为青年学子,团队成员愿以真诚的倾听消除代际隔阂,以用心的记录温暖长者的岁月。本次调研实践虽然结束,但长流拾贝队为老人留史、为岁月存温的旅程才刚刚开始。团队成员将继续深化口述史在养老领域的应用实践,让更多长者的生命故事被看见和铭记。

文字 | 钟思婕(长流拾贝队)

图片 | 汪淦 钟思婕 梁晨烨(长流拾贝队)

排版 | 林静思

执行编辑 | 林静思 林雅漪 黄健聪

责任编辑 | 许洋洋 陈节 温翠艳 钟依琼

终审 | 杨乃杰