队伍简介

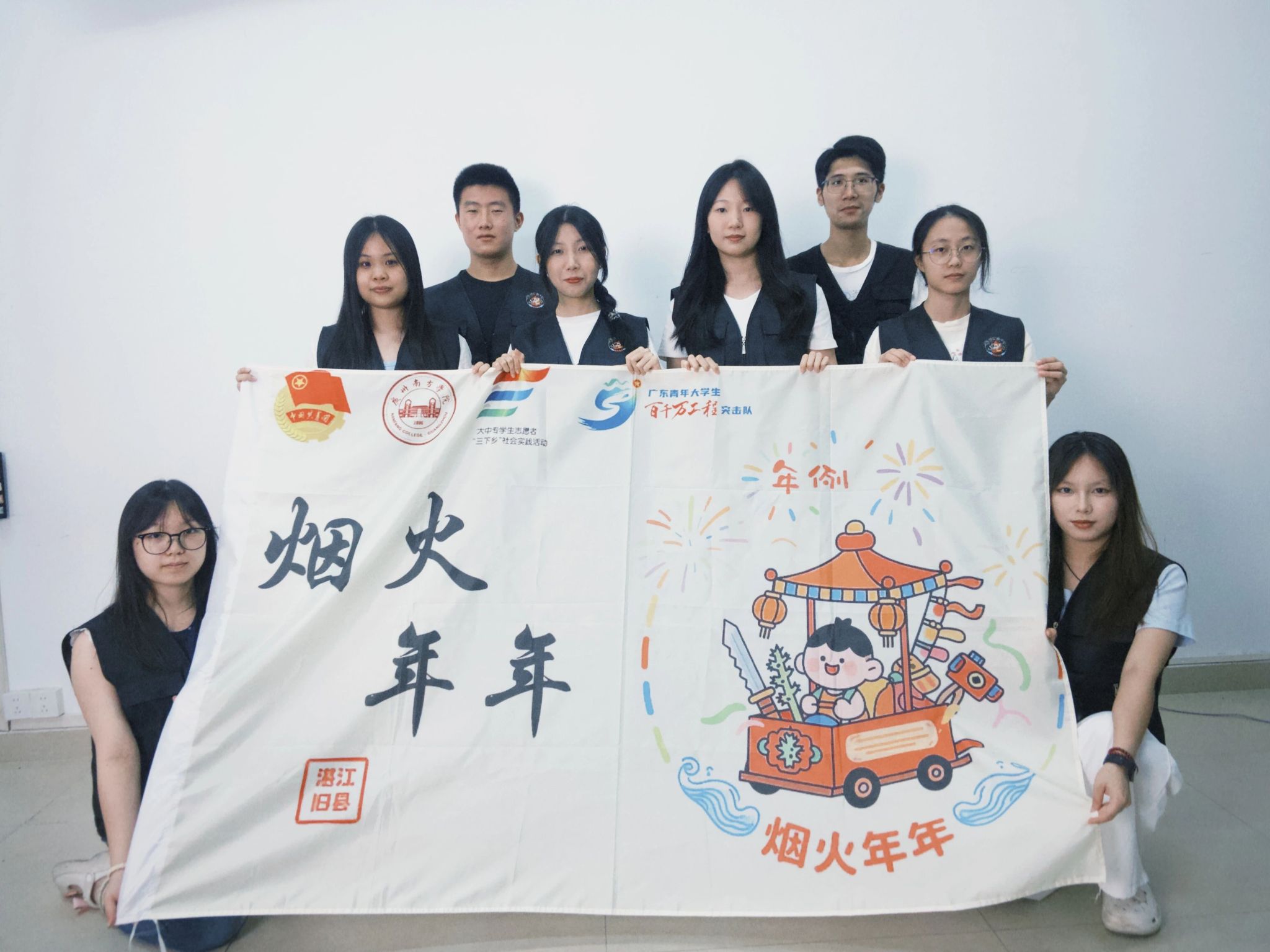

烟火年年队是一支朝气蓬勃,青春洋溢的队伍。队伍由文学与传媒学院温翠艳老师、张嘉伟老师指导,由队长吴安琪,副队长李妍、汪淦,成员梁晨烨、陆炫、黄佩瑶、王佳程、钟思婕、陈誉、吴建玲共十名成员组建而成。

团队成员们深知非遗民俗的保护与传承关乎民族根脉的延续,为响应国家“百千万工程”下沉基层、服务乡村的号召,烟火年年队成员于7月5日到7月9日前往湛江市麻章区旧县村进行走访调研,聚焦旧县村年例仪式中的非遗与民俗,通过采访国家级、市级传承人及年轻从业者等,以口述史为载体对年例中宝贵的非遗民俗进行记录,保存社区文化记忆,探寻非遗民俗在代际传承中的变与不变,践行 “整理保存传承民间民俗风俗特色” 的使命,顺利完成了为期五天的调研任务。

烟火年年团队成员合照

深耕湛土,文脉传承

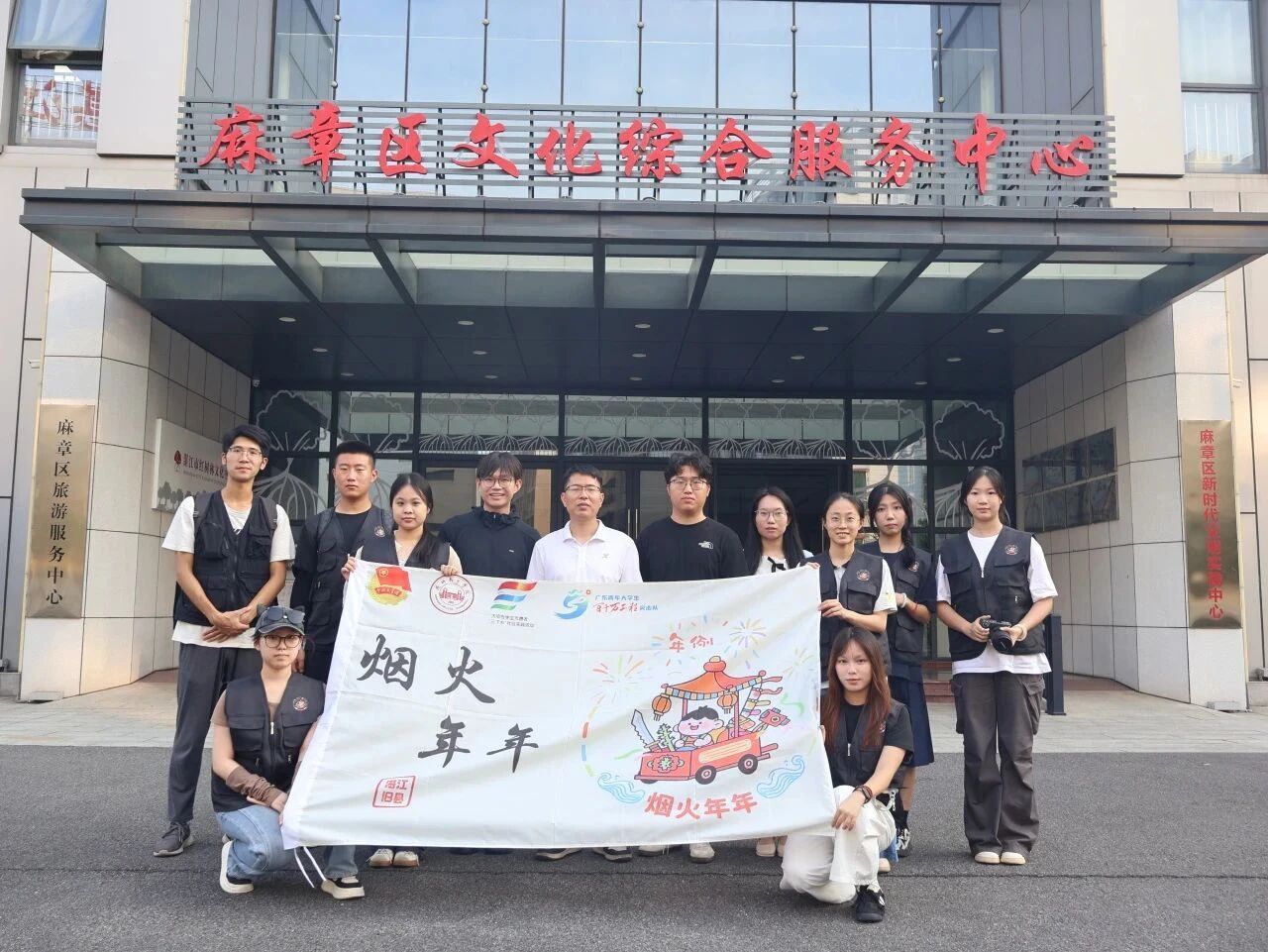

7月5日,抵达湛江后,团队成员第一时间拜访了湛江市麻章区文化综合服务中心主任宋德垒,与宋主任交流调研方向,确定受访人员时间安排。湛江地区的民俗文化种类繁,数量多,基数大,仅凭民间传承,保护难度十分之大。高校是“合理利用社会资源对民间民俗,风俗特色进行整理保存”工作的重要参与者,而大学生正是这一过程的主力军。

团队成员与麻章区文化中心主任进行访谈交流

团队成员与湛江市麻章区文化中心工作人员合影

傩面新痕,古魂永续

阳光斜照进旧县村湛江傩舞文化陈列馆,旧县傩舞的特色面具、道具和服装熠熠生辉。傩舞以驱邪逐疫、祈福平安为核心,每年农历正月十五及年例期间举行盛大仪式。表演者佩戴象征神将的木刻面具,代表土地公、土地婆及车、麦、李、刘、洪五员神将,手持斧、锏、链、刀、令旗等兵器,在唢呐与打击乐伴奏下演绎古朴动作。

位于湛江市麻章区旧县村的傩舞陈列馆

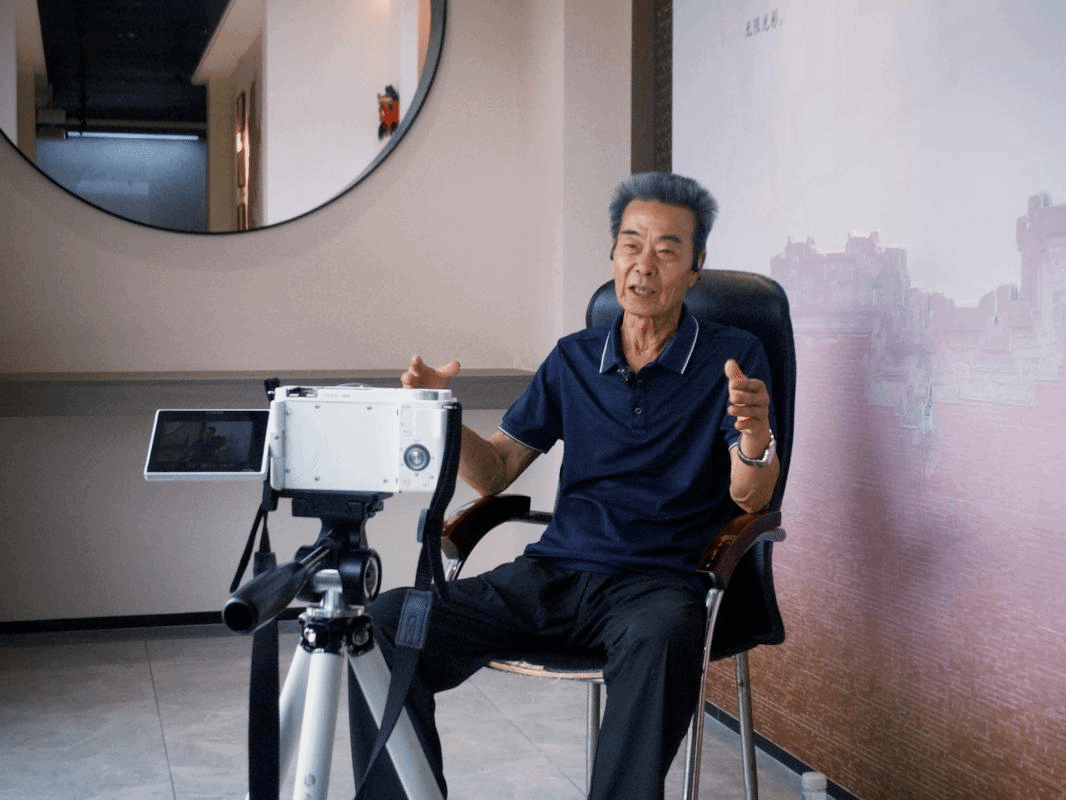

7月6日,团队成员与湛江傩舞国家级非物质文化遗产传承人彭秋生老师进行访谈。通过对彭秋生老师的访谈,团队成员加深了对湛江旧县傩舞这一非物质文化遗产的认识,作为旧县村的重要民俗文化与群体记忆,旧县村的村民们都十分珍视这一文化瑰宝,许多年轻人都自愿加入到村里的傩舞队里学习傩舞、传承傩舞。彭秋生老师为团队成员们缓缓展开傩文化的宝库,向团队成员们讲述了他跟随父辈学习傩舞的故事及傩舞古老的舞步中蕴含着的深厚文化内涵,话语里满是对历史的珍重。傩舞文化作为年例中的重要一环,已深入当地人的内心。

团队成员对国家级傩舞传承人彭秋生进行采访

团队成员对国家级傩舞传承人彭秋生进行采访

同时团队成员采访了旧县村傩舞队负责人彭希荣老师和青年傩舞队队长王杰。团队成员在与彭希荣老师和王杰等傩舞队员的交流当中探寻傩舞文化通过代际传承的秘密,对傩舞文化的传播路径和传承方式有了进一步的了解。如今在排练过程中,旧县村傩舞队也在寻求创新,采访了数位傩舞队队员之后,团队成员了解到旧县傩舞现在需要创新发展形式和扩大传播路径,让这一古老的舞步更好地踏进新时代的浪潮。团队成员们明白传承不是复刻过去,而是像傩面具上的纹路,在坚守骨血的同时,允许时光留下新的刻痕。

团队成员对傩舞队负责人彭希荣、青年傩舞队队长王杰进行采访

一个古朴威风的傩面具是傩舞不可或缺的一部分,结束与彭秋生老师的访谈后,团队成员们跟着传承人走进傩面具制作工坊。湛江傩面具制作技艺市级传承人彭保南老师挥动刻刀的手稳健有力,他向团队成员们展示着雕刻傩舞面具的过程,同时也向团队成员们透露出,傩面具这一雕刻技艺学习的人很少,彭保南老师提出希望通过创新的宣传方式让更多人了解并学习傩舞面具的雕刻工艺,希望傩舞文化能够更好地传承与发展。

彭保南老师制作的傩面具

团队成员对市级傩面具传承人彭保南进行采访

通过与傩舞传承人和傩面具制作者的交流,团队成员近距离地接触到古老的傩文化,并怀揣着对傩文化的崇敬之心了解到村民们与傩舞、傩面具的故事,这些民俗的背后承载着的是旧县村民一代又一代的共同记忆。

勇翻棘床,铁箭穿腮

为了深度解码年例仪式中蕴含的独特民俗密码,系统构建其内在的文化逻辑与象征体系,7月7日,团队成员实地走访并与年例中极具视觉震撼力与文化深意的两项核心仪式——“翻刺床”与“穿令箭”的核心执行者开展访谈,他们分别是:技艺精湛的“翻刺床”执行者孙华文老师、经验丰富的“穿令箭”仪式的执行者彭冠明老师,以及通晓年例仪轨与科仪内涵的道师彭锦春老师。

在与三位老师的深入交流中,团队成员们又一次感受到“翻刺床”与“穿令箭”这两项年例核心仪式带来的震撼,团队成员们得以穿透表象,探寻其背后的深层文化意涵与精神寄托。三位老师为团队成员们揭示了这些看似惊险的仪式所承载的丰富信息:它们不仅仅是祈福禳灾的仪式,更是湛江旧县村深厚历史积淀与独特地域性格的生动体现。通过与三位仪式执行者的交流,团队成员更深刻理解了这些仪式对于维系社区情感、强化村民身份认同所发挥的不可替代的作用。

团队成员对翻刺床、穿令剑的执行者孙华文进行采访

年例穿令箭现场照片

年例新传,携手共进

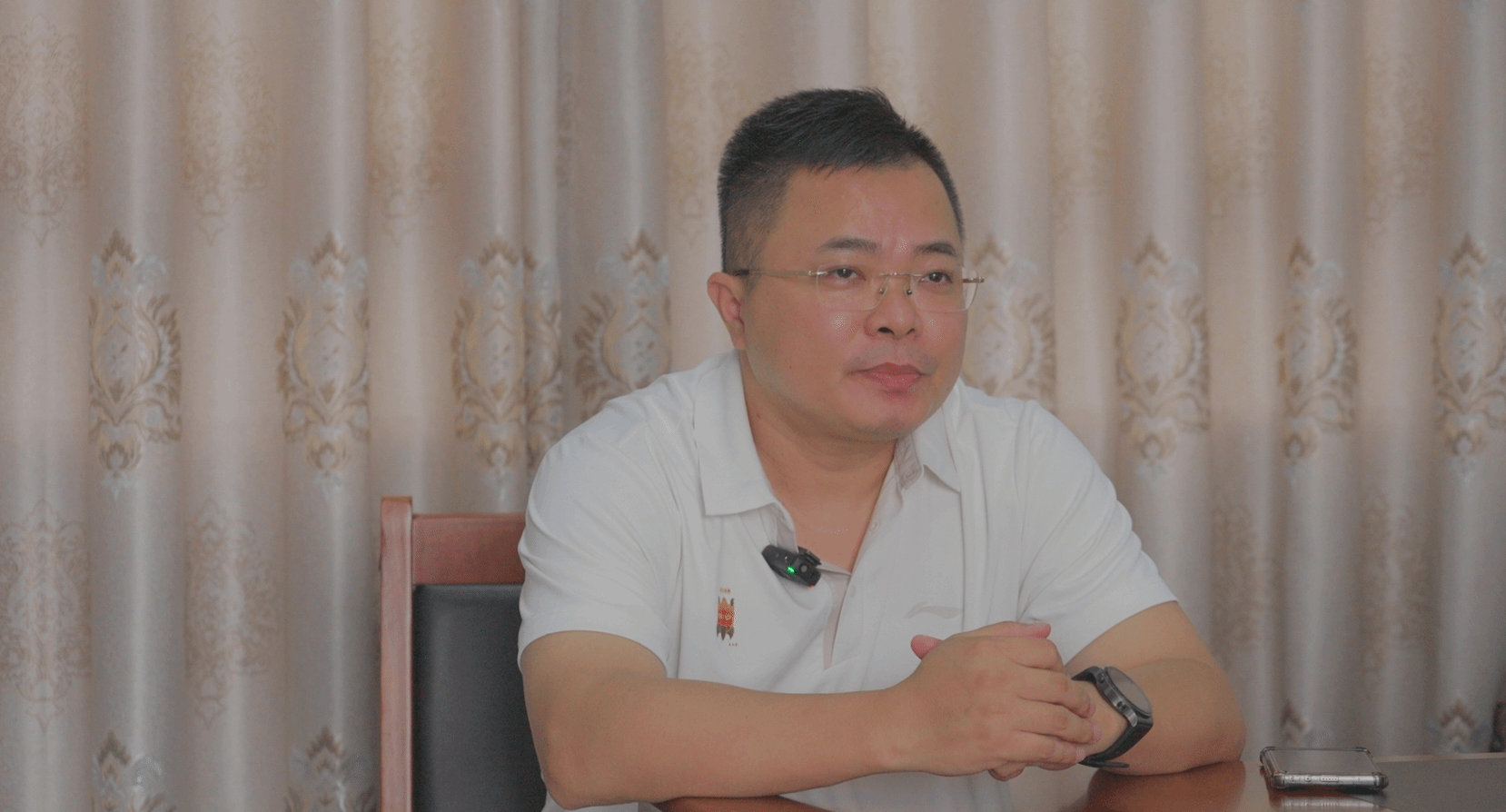

面对年例仪式的传承问题,团队成员们也想听听旧县村党支部书记怎么说。7月8日,团队成员来到旧县村党群服务中心与旧县村党支部书记彭思恩开展访谈。

彭书记结合自己旧县村村民的身份向团队成员们分享了他参加旧县村年例的故事,同时也指出在于旧县傩舞这一非遗的发展传承上政府部门主要做了三点努力。首先,成立旧县村青年傩舞队,以本村的年轻力量助力傩舞文化的传承;其次,以党建共建的形式与高校合作,推动傩舞文化的发展;最后,在于加大傩舞文化的宣传力度,包括自媒体、各大高校媒体、新闻媒体等。彭书记指出,在年例传承的过程中需要以新时代的思想去引导这一古老民俗的转化,同时也需要借助新媒体传播的力量去宣传和推广旧县年例这一古老的民俗。使古老傩舞深植乡土又拥抱时代,最终焕发持久生命力,为湛江文旅增添独特文化地标。

团队成员对旧县村党支部书记彭思恩进行采访总结

本次为期五天的调研活动,团队成员们明白了文化的传承,从来不是一些人孤立的坚守,而是一群人用热爱对抗遗忘的过程。当看到年轻传承人接过老艺人的面具时,团队成员们懂得:所谓非遗保护,不过是让每个时代的人,都能在文化长河里找到自己的坐标。

作为青年学子,我们能做的是记录这些故事,用真诚的传播消除误解。因为真正的传承,从来不只属于传承人 —— 它属于每一个愿意俯身倾听历史的人。至此,本次调研实践圆满结束!

文字 | 汪淦 李妍 王佳程(烟火年年队)

图片 | 梁晨烨 吴安琪 陆炫(烟火年年队)

排版 | 马佳雨

执行编辑 | 林静思 林雅漪 黄健聪

责任编辑 | 许洋洋

终审 | 杨乃杰