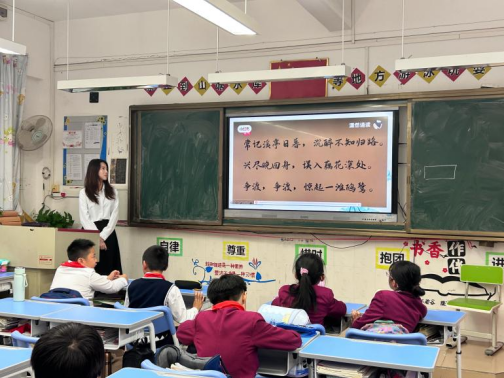

11月25日下午,文学与传媒学院语言文字服务团队的成员们前往从化区流溪小学开展古诗词课堂,带着大家领略李清照少女纯真生活的诗意画卷。

本节课的小老师是来自22级汉语言文学专业的温鑫怡同学,让我们跟随小温老师的脚步,一起去追寻一段“藕花深处”的回忆。

课堂初始,小温老师首先带领大家回顾了李清照的少女生活。那时的她生活在书香门第,才情出众,常常与友人游山玩水,留下了许多脍炙人口的佳作。《如梦令·常记溪亭日暮》便是她少女时期的一个缩影。这段历史背景激发了孩子们对古诗词学习的热情,让他们对李清照及其作品产生了浓厚的兴趣,纷纷表示想要更深入地了解这位才女的内心世界。这不仅有助于让学生们更好地领会诗词的内涵,还能让他们从古人的生活中汲取智慧与力量,推动自身的学习成长。

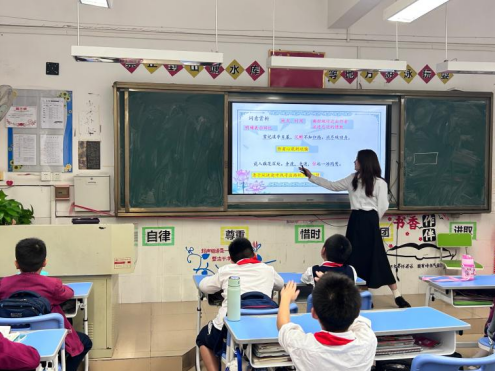

接着,小温老师细致地介绍了词牌名 “如梦令”。学生们在了解词牌名的过程中,不仅丰富了文学知识储备,还对古代诗词的形式有了更为直观的感受。这一环节的学习极大地拓宽了学生们的知识面,为他们日后欣赏和创作诗词筑牢了基础。

随后,小温老师引导学生们朗读《如梦令·常记溪亭日暮》。清脆悦耳的读书声在教室中回荡,仿佛将众人带到了李清照笔下那个美妙的世界,穿越到了夕阳西下、藕花深处的溪亭。朗读不仅锻炼了学生们的语言表达能力,更让他们体会到了古诗词的韵律之美。

接下来,在字词解释环节,小温老师逐字逐句地为学生们剖析词中的重难点字词,并结合上下文引导学生们理解整首词的意思。从“常记溪亭日暮”的悠闲,到“误入藕花深处”的惊喜,再到“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”的慌乱,每一个场景都栩栩如生,学生们仿佛身临其境。字词解释的环节,不仅加深了孩子们对古诗词内容的理解,也锻炼了他们的文学鉴赏能力,促进了他们思维的发展。

在理解词意的基础上,小温老师鼓励学生们发挥想象力,描绘出《如梦令》中呈现的画面。学生们纷纷举手发言,有的描述了夕阳下波光粼粼的湖面,有的讲述了少女们在藕花丛中穿梭的欢笑,还有的描绘了鸥鹭被惊起时的壮观景象。描绘画面的环节将课堂氛围推向了巅峰。在小温老师的引导下,学生们纷纷闭上眼睛,尽情想象词中所描绘的日暮时分,少女在溪亭游玩的场景。有的学生仿佛看到了美丽的荷花在夕阳下摇曳生姿,有的学生似乎听到了鸟儿的欢叫声,还有的学生感受到了微风拂面的惬意。这一环节充分激发了学生们的想象力,让他们在想象中与古人对话,深刻感受传统文化的魅力。

课程的最后阶段,小温老师带着大家与词人再次一道走进了荷塘,看到了“溪亭日暮”,看到了“藕花”,看到了“一滩鸥鹭”。整首词组成一幅活动的画,大家看到了一个完全沉醉了的、无忧无虑的、活泼的李清照,和她一起分享大自然给我们带来的快乐和美好。大家获得了美的享受,得到了美的熏陶,这就是“词中有画”,“画中有人”。

通过对《如梦令・常记溪亭日暮》的深入学习,孩子们的想象力和创造力得到了充分的培养。相信在今后的学习生活中,大家会继续在古诗词的浩瀚海洋中尽情遨游,不断汲取营养,茁壮成长。

小老师心得

大家好,我是来自汉语言文学专业22汉语言文学4班的温鑫怡,是本次古诗词课堂的主讲人。在这次教授《如梦令·常记溪亭日暮》这首词的过程中,我深刻体会到了古典文学的魅力与教学的乐趣。这首词以清新脱俗的笔触,描绘了词人李清照少女时期的欢愉时光,让人仿佛置身于那片宁静而美丽的溪亭旁,感受着那份纯真的快乐与自由。

在讲解过程中,我特别注重引导学生去品味词中的意象和情感。比如,“常记溪亭日暮”一句,我引导同学们闭上眼睛想象自己置身于那片宁静的溪亭旁,看着夕阳西下,感受着那份宁静与美好。通过这样的引导,学生们逐渐走进了词中的世界,对词的情感有了更加深刻的体会。这也让我知道了孩子们的想象力非常丰富,他们有的描述了美丽的荷花在夕阳下的摇曳生姿,有的讲述了鸟儿在枝头的欢快歌唱,还有的描绘了少女在溪亭中嬉戏的场景。这个环节不仅培养了同学们的想象力和创造力,还让他们更加深入地理解了这首词的意境。

通过这次教学,我深刻体会到了古典文学教学的魅力与挑战。一方面,古典文学以其独特的魅力和深厚的文化底蕴,能够吸引学生的注意力,激发他们的学习兴趣;另一方面,古典文学的语言和表达方式与现代汉语存在差异,这给学生们的理解和记忆带来了一定的困难。为了克服这些困难,我认为在今后的教学中,我应该更加注重引导学生去品味和感受古典文学中的意象和情感,帮助他们建立起与古典文学的情感联系。同时,我也希望自己能够有更多的机会为同学们讲解古诗词,让更多的人感受到古诗词的魅力。

文字 | 温鑫怡(语言文字服务团队)

图片 | 彭怡洁(语言文字服务团队)

排版 | 袁智玲(语言文字服务团队)

排版整理 | 谢火香

执行编辑 | 马晓晴 麦妙诗 廖诗敏

责任编辑 | 周凤玲 石巧如 杨乃杰 陈节

终审 | 原月